长期以来,化学家们对结构精美、性能独特的非天然产物保持着浓厚的研究兴趣。其中,环状稠合芳烃由于具备独特的拓扑结构和电子特性,在合成化学、基础理论研究以及潜在应用领域均具有重要意义。对于此类分子而言,空腔尺寸是决定其几何构型及物化性质的关键因素。尽管目前在合成与凯库勒烯(Kekulene)空腔尺寸相当或更大的环状稠合芳烃方面已取得显著进展,但进一步缩小空腔尺寸却因分子张力骤增而面临巨大挑战,空腔高度收缩引发的几何构型畸变及电子结构重组等基础科学问题仍有待探索。

近日,深圳大学杨楚罗教授及曹啸松副教授团队利用亲电C–H硼化反应在大位阻多环芳烃合成中的优势,成功将该策略应用于非平面型环状稠合芳烃分子的构筑。通过“边缘-核心”合成路线,制备出已知最小空腔尺寸的环状稠合芳烃分子(C-DABNA-MF),并对其独特的热活化延迟荧光(TADF)特性及有机发光二极管(OLED)应用进行了深入系统研究。

图1:分子设计思路与合成方法

晶体学分析表明,C-DABNA-MF在固态下因空腔内氢原子的空间位阻效应呈现准Cs对称性的碗状构型,而溶液核磁共振氢谱结果则显示分子具有C3v对称性。这一差异表明该分子在室温溶液中存在快速构象转换,导致振动异构体在核磁共振时间尺度上无法被区分。进一步分析晶体堆积模式发现,分子弯曲的几何构型及外围基团有效阻断了π−π堆积相互作用。同时,多重非共价相互作用驱动分子形成稳定的二聚体结构,这种刚性组装模式可显著抑制分子内运动,从而提升材料的固态发光量子产率。

图2:C-DABNA-MF的单晶结构与芳香性分析

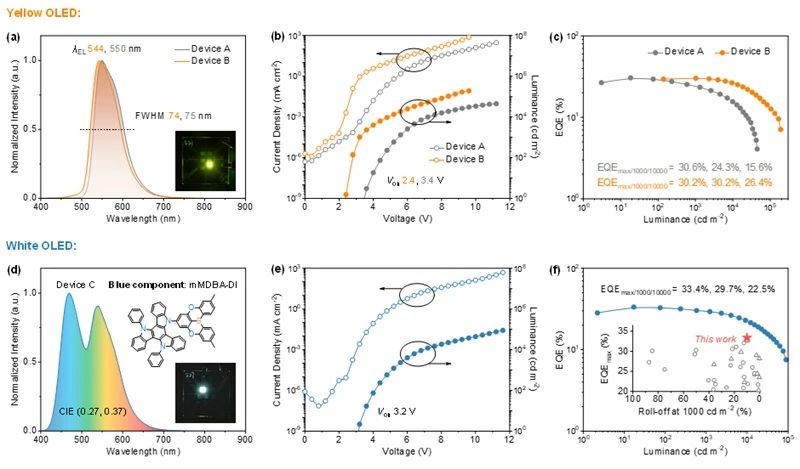

基于其作为发光单元,构筑了首例基于环状稠合芳烃的电致发光器件。采用单一主体DBFPO(Device A)和激基复合物主体DMIC-Cz:DMIC-TRZ(Device B)的蒸镀型OLED均展现出C-DABNA-MF材料本征黄光发射(FWHM分别为74 nm,75 nm)和高外量子效率(分别为 30.6%,30.2%)。其中,Device B在10,000 cd/m2亮度下仍能保持26.4%的效率,并实现了176.7小时的LT70器件寿命(初始亮度 1,000 cd/m2),显示出良好的材料稳定性。此外,通过引入蓝光TADF组分mMDBA-DI,构建了双色单发光层白光OLED(Device C),CIE色坐标为(0.27,0.37),并实现了高达33.4%的外量子效率和较低的效率滚降,为白光OLED器件效率最高值之一。

图3: 基于C-DABNA-MF的单色黄光与双色白光器件性能

相关论文发表于J. Am. Chem. Soc.《美国化学会会志》,文章第一作者为深圳大学谢文韬博士后,通讯作者为深圳大学杨楚罗教授和曹啸松副教授。该工作得到了国家自然科学基金委、广东省基础与应用基础研究基金委员会、深圳市科技创新委员会和深圳大学2035计划的大力支持。

论文信息: 论文标题:1,4-Azaborine Participation Enables Inaccessible Cycloarene with Unique Photophysical Properties.(J. Am. Chem. Soc. 2025, 147, 8178–8187).

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.4c13264