深圳大学杨楚罗教授团队在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition) 上发表研究,报道了基于硼氮杂多环芳烃的窄谱带纯荧光材料,实现了高效稳定的电致发光。

基于传统荧光材料的有机发光二极管(OLED)因其使用寿命长和成本低等优势在产业上被广泛应用。近年来,为最大程度还原现实世界中的真实色彩,满足超高清显示的需求,研究者们正致力于探索具有窄半峰宽的发光材料,以用于构筑高色纯度的OLED。然而,窄谱带的纯荧光材料种类稀少,且基于现有材料的OLED效率相对较低,即便在添加敏化剂后,其器件外量子效率(EQE)普遍不足20%。因此,设计开发高性能的窄谱带纯荧光材料显得尤为重要。

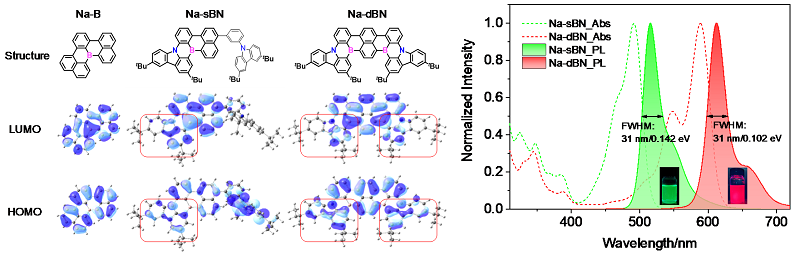

近期,深圳大学杨楚罗教授团队提出了一种新的分子设计策略,通过将具有多重共振效应的硼氮杂多环芳烃砌块与三线态能级较低的萘单元稠合,成功合成了两种新型的窄谱带纯荧光材料Na-sBN和Na-dBN。在甲苯溶液中,Na-sBN的最大发射峰位于516 nm,Na-dBN的最大发射峰位于612 nm,两者的半峰宽均仅为31 nm。此外,这两种材料均表现出极高的光致发光量子效率(接近100%)、优异的分子水平偶极取向(90%以上)以及超快的辐射跃迁速率(高达108 s-1)。

图1. 分子设计及其吸收、发射光谱

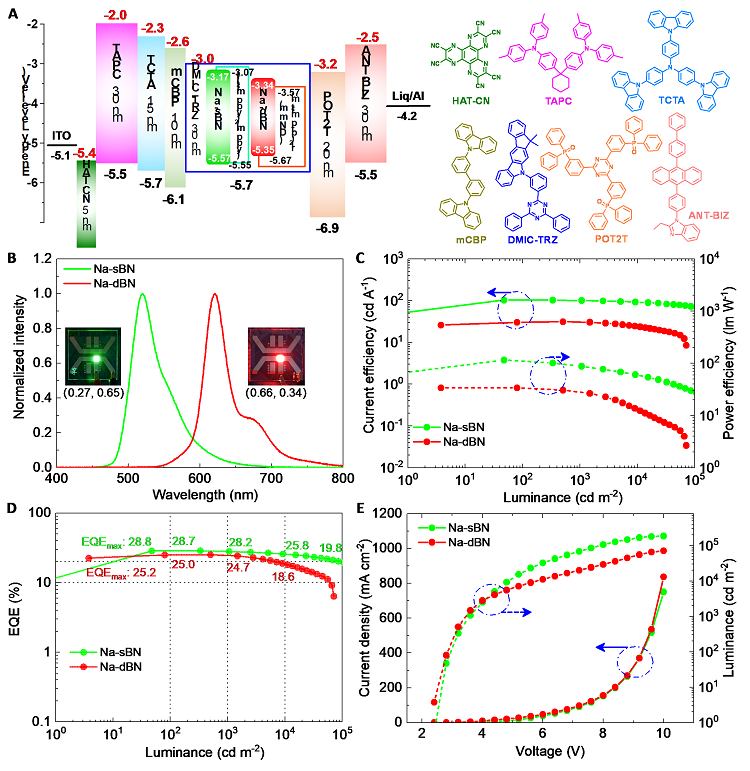

基于这两种材料制备的电致发光器件均展示了优异的综合性能。在磷光敏化剂的辅助下,器件兼具高效率、低效率滚降、高色纯度和长寿命等优点。Na-sBN和Na-dBN器件的最大外量子效率(EQE)分别高达28.8%和25.2%;即使在10000 cd m-2的超高亮度下,其EQE仍分别保持在25.8%和18.6%。特别值得一提的是,基于Na-dBN的红光器件表现出非常接近美国国家电视标准委员会(NTSC)纯红光标准的CIE色坐标,其最大EQE刷新了纯荧光红光OLED的最高记录。在100 cd m-2的初始亮度下,基于Na-sBN和Na-dBN的器件操作寿命分别长达125,447小时和33,830小时。

图2. 器件结构及其性能

总体而言,该工作提出了一种构建窄谱带纯荧光材料的新策略,成功地将多重共振砌块与多环芳烃萘单元稠合,制备出了Na-sBN和Na-dBN这两种新型材料。这类材料展现出了优异的窄谱带发光特性、极高的光致发光效率和稳定性。基于其制备的电致发光器件在效率、滚降特性、色纯度及器件寿命等方面均表现出显著优势。

论文信息:

标题:Narrowband fluorescent emitters based on bn-doped polycyclic aromatic hydrocarbons for efficient and stable organic light-emitting diodes

全文链接: https://doi.org/10.1002/ange.202312666