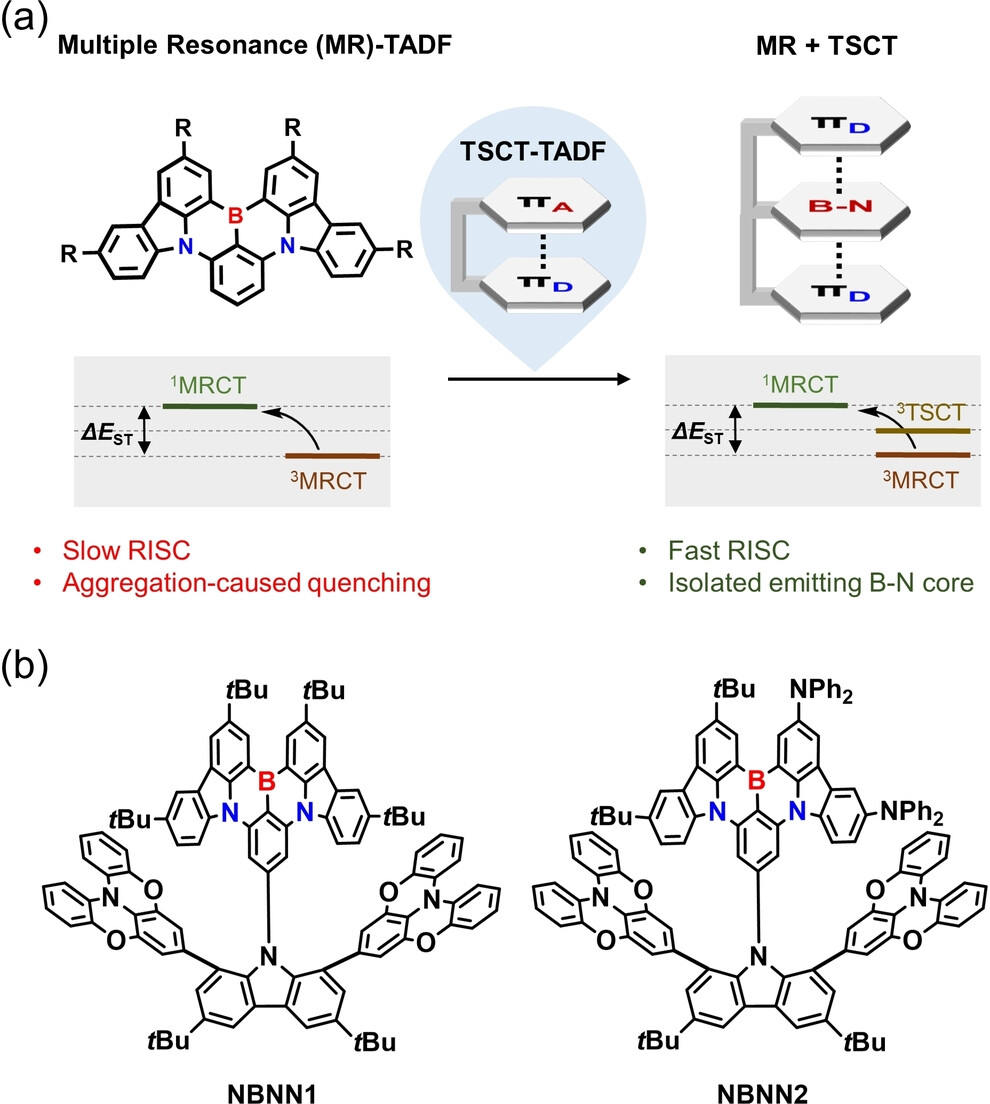

多共振B-N体系因其独特的局域化最高占据分子轨道(HOMO)和最低未占分子轨道(LUMO)分布,能实现半高宽(FWHM)小于40 nm的窄带发射,同时具备TADF特性。然而,这类材料面临双重挑战:其一,大ΔEST导致RISC速率缓慢,现有策略如引入多个硼原子或重原子,虽能缩短激发态寿命,但会牺牲结构刚性或增加合成难度;其二,平面刚性结构在固态下易发生分子间聚集,传统器件仅能在低于5 wt%的掺杂浓度下工作。已有研究尝试通过辅助给体构建分子内电荷转移(ICT)态加速RISC,或采用空间位阻基团抑制ACQ,但鲜有能同时解决这两个问题的报道。

分子设计思路

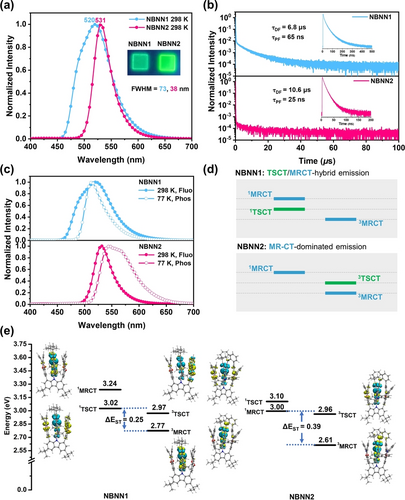

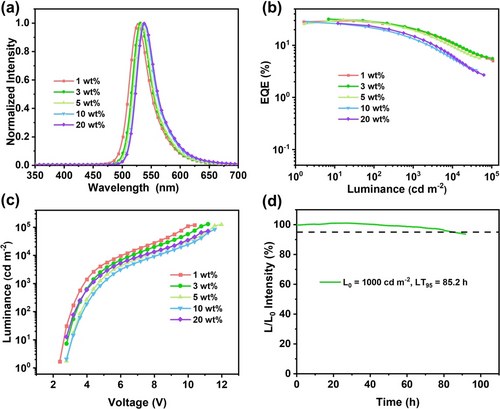

本文针对硼氮(B-N)嵌入的多共振(MR)型热激活延迟荧光(TADF)发光材料存在的RISC速率低和ACQ两大核心问题,提出了一种创新的“三明治”分子设计策略,通过引入空间电荷转移(TSCT)激发态,成功实现了高性能窄带电致发光材料的突破性进展。本研究选用刚性咔唑桥连接B-N核,通过将B-N MR核夹在两个电子给体(DPXZ)之间,构建了具有空间电荷转移特性的三明治结构(分子NBNN1和NBNN2)。这种设计通过精确调控能级,使RISC速率提升至母体B-N分子的10倍(kRISC达2.7×105 s-1),同时保持91%的高光致发光量子产率(PLQY)和优异的色纯度。由于给体单元对B-N核的空间屏蔽作用,材料在高达20 wt%的掺杂浓度下仍能保持性能稳定。基于NBNN2的OLED器件展现出31.7%的最大外量子效率(EQE),在1000 cd/m2和3000 cd/m2亮度下的效率滚降分别仅为20.9%和16.7%,并实现了85.2小时的操作寿命(LT95)。这项研究为同时解决MR-TADF材料的RISC动力学限制和ACQ效应提供了兼具电子与空间效应调控的分子设计范式。

光物理测试

器件应用方面,突破MR-TADF材料对掺杂浓度的严苛限制。传统B-N材料在10 wt%。以DMIC-TRZ为宿主、NBNN2为发光层的OLED器件(3 wt%掺杂)实现了CIE坐标(0.29,0.68)的纯绿光发射,FWHM仅38 nm,其性能显著优于对照器件(BN2在1000 cd/m2效率滚降达62%)。值得一提的是,85.2小时的LT95寿命(1000 cd/m2初始亮度)在没有贵金属敏化剂的MR-TADF器件中属领先水平,这归功于TSCT态缩短激发态寿命减少了材料降解。

器件数据表征

旨在于揭示了TSCT态对MR-TADF材料的多重调控机制:电子层面,中间3TSCT态通过增强SOC效应打通了1MRCT→3TSCT→3MRCT的能量传递通道;空间层面,给体单元的立体屏蔽既抑制了ACQ效应,又通过固定分子构象维持了高辐射速率。这种"能级工程-空间控制"的双策略为开发下一代窄带OLED材料提供了新思路,其分子设计原则可拓展至其他MR体系,如最近报道的硼氧和碳硼烷(Carborane)体系。未来研究可进一步探索给体-受体空间取向与SOC强度的构效关系,以及如何在更宽光谱范围内实现类似的性能调控。

论文信息

论文标题:Regulation of Multiple Resonance Delayed Fluorescence via Through-Space Charge Transfer Excited State towards High-Efficiency and Stable Narrowband Electroluminescence

全文链接:https://doi-org.accproxy.lib.szu.edu.cn/10.1002/anie.202310943